走近南怀瑾

2019-02-01 21:45:03 阅读量:28790

编者按:

20年前的1999年夏秋之际,王学信先生赴港中环南师寓所,修订《南怀瑾诗话》书稿,凡两月有余,与南师每日晤对,如沐春风,耳提面命处,颇沾法益。翌年,以亲见、亲闻撰《走近南怀瑾》、《在南怀瑾身边》、《南怀瑾先生二、三事》及《南怀瑾先生与儿童诵读古诗文活动》,记述南师点滴,师之音容笑貌宛然如在目前矣!值此猪年新春,经王先生授权,本网络平台特转发此四文,以飨读者。

作者简介:王学信:资深媒体人士,知名文化学者。曾任中国新闻社主任记者,华声报社编委,中国侨联《海内与海外》杂志编辑部主任等。

走近南怀瑾

文/ 王学信

1999年8月1日中午1时许,从北京西站开往香港九龙红磡站的京九直通车,经过27个小时的长途跋涉,安全抵达终点。

随着出站的人流,我推着旅行箱排队等候计程车,想到即将再次见到尊敬的南先生,心中便涌起阵阵激动和喜悦。因为他老人家经常应邀赴国外各地讲学,而此次特别停留在港等我,故此,内心颇有知遇之感。4年前,我曾偕同友人专程赴港,拜访名闻海内外的国学大师南怀瑾先生,短短几天,留下了深刻而美好的回忆。4年过去了,南先生的身体,南先生的一切,都还好吗﹖

午后的香港,骄阳似火,好在海风不时吹来,倒也惬意。比起几天前北京的42度高温,真是不可同日而语。计程车向前疾驶而去,穿过海底隧道,沿着维多利亚湾,过了金钟,看到中银大厦,前面是香港公园,然后,就是此行的目的地。

这里便是南先生的会客之所

到了门口,一按门铃。开门的是一位不相识的年轻女佣,肤色偏黑,嘴很大,眉骨颧骨突出。后来知道她新来不久,叫度威,是印尼人。她的发音很怪,但很有礼貌:“你是王先生﹖”我答应着,把行李放进屋里。

客房早已收拾好了,被子、床单都很整洁,棕红色木地板擦得锃亮,空调、除湿器都开着,显得格外清爽宜人。

度威大约去厨房忙着什么,2000平方英尺的公寓静谧而安祥。

沏好的台湾高山乌龙茶冒着热气,茶几上摆放着精致的红漆糖盒以及各色小点心之类。我品了一口馨香的乌龙茶,环顾四周,努力回忆着4年前的印象,比较着有哪些变化。

这是一间大而典雅的会客厅兼餐厅。靠近厨房的一侧,摆放着大圆餐桌,是南先生陪客人就餐、餐后茶叙和讲课的地方。

客厅的右面是深棕色电视组合柜,内有大屏幕索尼彩电及配套的录像、音响设备等。组合柜上供着释迦牟尼佛、药师如来、文殊师利菩萨、观世音菩萨、地藏菩萨、孔子等或铜、或玉、或瓷的精美造像,正中两朵玲珑剔透的水晶莲花,熠熠闪光。墙壁上则悬挂着一大幅水墨淋漓的墨荷图,上题:“一花一世界,一叶一如来。”客厅的左面靠近一张三座红木沙发椅处,是一长型餐桌,墙上悬挂一幅身着红袍的钟馗图,两边是左宗棠的一幅行书对联:“哦成诗句花生吻,倾尽葵心日愈高。”

客厅的左右两侧,各通往两间卧室及设施齐全的卫生间,这分别是南先生身旁工作人员和接待过往宾客的住处。

最引人注目的要算客厅的正面了,那是全落地玻璃窗,窗外是摆放花草的阳台,视野极为开阔。透过玻璃窗,近处的香港公园和远处沿着维多利亚湾的鳞次栉比的高楼大厦,尽数奔来眼前。每当夜幕降临,灯光璀灿,煞是壮观。

客厅的中央摆放着红木太师椅和茶几,两两相对,明黄色的椅垫柔软适中,坐着很舒适。这里就是南先生接待来访宾客之所了。

与4年前相比,并无明显的变化。除了墙上那本兼有记事功能的日历,每天由度威撕去一张外,唯一不同的是电视柜上大花瓶里不时更换的鲜花,那是不同的客人送来的鲜花又总是不一样的缘故。

又见南老师

每到下午5点半左右,南老师身边的工作人员便提前把客厅的灯和电视机打开,度威早已沏好待客的乌龙茶或红茶,而南老师座椅旁的茶几上,也摆好了一方热毛巾、一杯热茶和打火机、三五牌香烟及烟灰缸。

通常在下午6点钟左右,南先生便来到会客厅,先点上一支烟,再慢慢品着热茶,看看香港亚视或有线台的电视新闻。这时,提前约好的访客便陆续来到,南先生遂请他们一一落座,开始亲切的晤谈。

记得4年前的6月下旬,我和曹先生来会客厅拜访南先生,先提前和南先生身边的李小姐约好。临近7月的香港已是暑热难当,傍晚时分,我们赶到南寓,身上已大汗淋漓。走进会客厅,厅内灯光明亮,清爽宜人,顿觉暑热全消。

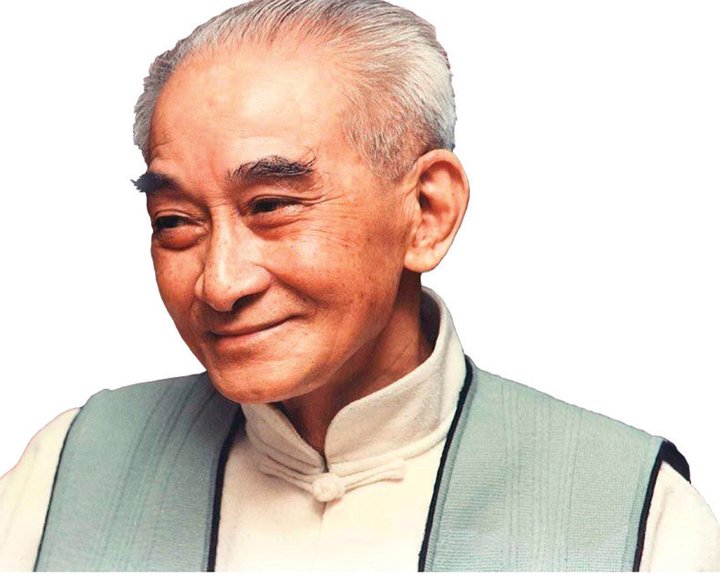

后来,我在《南怀瑾诗话》自叙中记述了第一次见到南老师的情景,“见怀师霭然长者,风神俊爽,银发皤然,有儒、道、佛三家气象者。及与师执手晤谈,觉师之手润泽轻柔,暖似三春,固知师非常人也。而‘望之俨然,即之也温’,一如晤对父母然。”

4年时光荏苒,怀师会有哪些变化呢﹖我思绪翩翩,不觉红日西沉,但见眼前香港公园的大榕树上鸥鹭翔集。

屋门轻轻推开了,怀师走进门来,我赶紧迎过去和老师握手问好。怀师慈祥地笑着,双手暖而轻柔,一切都宛若4年前,霎时,一股热流涌入心田。

晚餐和餐后茶叙

晚上7点半,是雷打不动的晚餐时间。

这时,客人们也陆续到齐了。其中有上次结识的马有慧、彭嘉恒夫妇,刚经怀师介绍相识的香港中文大学吴毓武教授,陈美玲小姐,以及怀师的小儿子南国熙和他的夫人何碧媚小姐等,共十几个人。

圆餐桌上,杯盘齐整,饭热菜香,而另一长餐桌上则是全素斋饭,那是给几位尼师和吃素斋的人准备的。

怀师笑着招呼大家入座,并诙谐地说:“人民公社开饭啦!”后来怀师告诉我,当年在台北讲课,王升上将也是常来听课的学员,课后,大家便不分彼此地聚在一起共餐。有一次王升招呼大家吃饭,戏称:“人民公社开饭喽!”遂留下这样一个小小的掌故。

席间,怀师不时招呼大家添菜添饭。虽然满桌荤素菜肴有十几大盘,而怀师只拣几样浅尝而已,主食则是两小碗红薯小米稀饭。怀师依然和从前一样,每天只吃这一餐,早餐自然免去,而中午也只吃少许自家厨房炒的、略放些盐的花生米。

餐桌上,大家边吃边谈。偶尔有晚来的客人,则随时加入进来,好在餐桌很大,临时加座不成问题。

大约40多分钟,晚餐结束。见大家吃得很满意,怀师便非常高兴。此刻,撤去席面,摆上各色水果、点心、糖果,还有每人必不可少的一杯热热的红茶,开始进入餐后的茶叙时间。

大家围坐在大圆桌旁,谈论着当天世界各地及大陆港台各类新闻,而新来的客人往往要应怀师和大家的要求,介绍些当地的新鲜事、流行趋势和相关资讯。

这时,怀师总是点上一支“三五”牌香烟,慢慢吸着,慈祥地笑着,倾听着大家热闹的交谈,不时插上几句幽默的话语。每当听到各种有趣的事或最新流传的笑话,大家便开心地笑起来,而怀师的笑声最爽朗,也最富感染力。于是,整个会客厅洋溢着温馨、祥和的氛围。

如果怀师要讲课,餐叙便在9点前后停止;倘若当晚不讲课,漫谈便会持续到10点半到11点。因当天没安排课,10点半左右,客人们相继告辞,怀师则乘电梯回到上一层住处。

会客厅顿时安静下来,我站在客厅的落地窗前,眺望着香港的夜景,但见霓虹闪烁,灯光灿然,远处的车流像是川流不息的河,回归数年后的“东方明珠”——香港,依然璀灿夺目。想起怀师温暖的手,慈祥的微笑,我不禁沉浸在深深的激动之中……

深夜,南先生开始了紧张的工作

怀师回到寓所,总是在子夜时分。怀师洗漱后,稍事休息,便按准提佛母施食仪轨,将少许清水、白米撒向空中,接着拈香礼佛,祈祝世界和平,中华兴盛,社会进步,众生安乐。怀师数十年如一日,从来都自己亲自施食礼佛,从不稍辍,也从不假手他人。然后,怀师便诵经禅坐,在定境中,自净身心,体证禅家真空妙有之殊胜境界。

怀师曾有不少诗作记述定中情景,有一首《闲居杂咏》云:“勘破荒唐是大雄,开怀一任往来风。多情原是菩提种,人在圆明微笑中。”在《秋夜定起》诗中则写道:“眼底云山似绮罗,星辰日月掌中过。诸天花雨当空定,信手拈来供佛陀。”此中禅境,甚深微妙,诚不可思议,非过来人,不能道也。

出定后,怀师便进入繁忙的工作之中。书桌上有来自世界各地的成叠信函,有近期出版的大陆港台新书。怀师逐一阅看这些函件,有的还要挥毫亲笔作答,其余的便多由秘书室统一函复。

在众多的来函人士中,有少数是亲朋故旧,更多的则是素昧平生,其中慕名拜师求法的则越来越多,对这后一类信函最难回复。虽然听过怀师讲课的人难以数计,但怀师从不收传统意义上的徒弟,而通常所询问的有关佛学的问题,在怀师的相关著述中,也都有详尽阐述,可惜来函者并没有去认真阅读。

其实,怀师从来都不鼓励,也并不提倡人们都去学佛。怀师多次讲过,要先学会做人,做个名副其实的好人,对社会有用的人,对家庭、社会、民族有责任感的人,然后再谈学佛,否则,免谈。怀师认为,佛学博大精深,学佛不易,既要持戒守律,通宗通教,又要有见地和亲身体证,所以学佛是大丈夫事,非帝王将相所能为,更不是一般人所理解的那样简单。至于通常人们所说的学佛,大概就是读上几本小册子,念念佛号,觅得自心的一点儿清静,种点儿未来世的善根罢了。严格地讲,这还谈不上是学佛。

处理完信函,怀师便开始读书,直到黎明。尽管怀师拥有27万多册中外古今藏书,却时时苦于无书可读,常叫身边的工作人员去买些新书,并从各种报刊剪下相关科技新知和各类资讯,以供阅读。有时,来访的客人也会带来自己的新著或购些新书,送给南老师,于是,怀师一夜读完几本书也就成了常事。

作为台北老古文化事业公司的发行人,怀师审阅、修改各类书稿便成了经常性的工作,这也要在夜里进行。与此同时,怀师还要挤出时间写作,工作之繁重、紧张,常人的确难以想像。

每天到早晨7点左右,怀师手头的工作才告一段落,随即打坐休息,但极少睡眠,直到12点前后出定。下午又要去国际文教基金会和联盈兴业有限公司上班,怀师作为该基金会理事长和公司的董事长,要处理的各类公事着实不少。到下午6时许,怀师又回到半山的会客厅,开始与一批批海内外访客晤谈。

就这样,年届87岁高龄的南怀瑾先生,每天周而复始,忙而不乱,井然有序地为社会、为民族、为大众奉献着心力,做着宏传中华文脉,这既艰难而又富有意义的工作。