2014年10月9日,笔者向侯一民先生转交张颂南油画作品——《不怕鬼的故事,恩师侯一民像》 摄影:胡海

【原创首发】 作者:胡宪

前言:2014年10月的北京西郊,层层苍林已染满秋色,我们驱车盘山而行,路过名扬四海的千年名刹戒台寺,未做片刻停留,便向不远的一扇大门直奔而去。

我们要叩响这扇大门,拜访一位仰慕的老人。

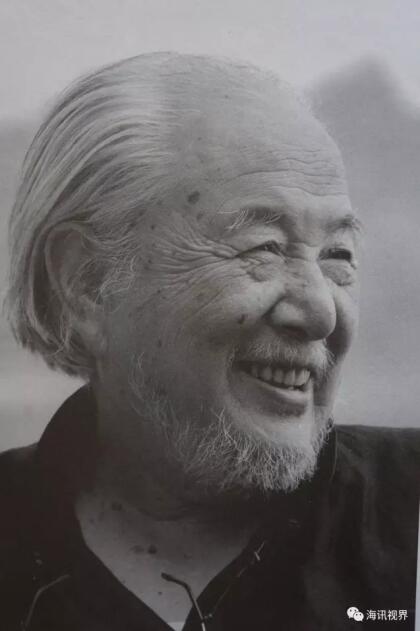

这位老人就是中国著名艺术家侯一民先生。他1930年出生,蒙古族,河北高阳人。他是新中国第一代美术家、美术教育家,新壁画运动的开拓者,在油画、壁画、中国画、陶艺、雕塑及考古鉴定等领域都深有造诣。他曾担任或仍担任中央美术学院第一副院长、油画系副主任、壁画系主任,中国壁画学会会长,中国美术家协会常务理事,全国壁画艺术委员会主任,吴作人国际美术基金会理事长等职。他是第三套、第四套人民币设计者,锦绣中华、中国民俗文化村等园林的创建者之一和总顾问,是国家级有突出贡献的专家,2008年荣获中国文联颁发“造型艺术成就奖”,2013年荣获中国文化部、中国文联、中国美协共同颁发的“中国美术奖·终身成就奖”。

人民币之父

侯先生的大型油画《毛主席与安源矿工》局部

缘起一幅不怕鬼的画

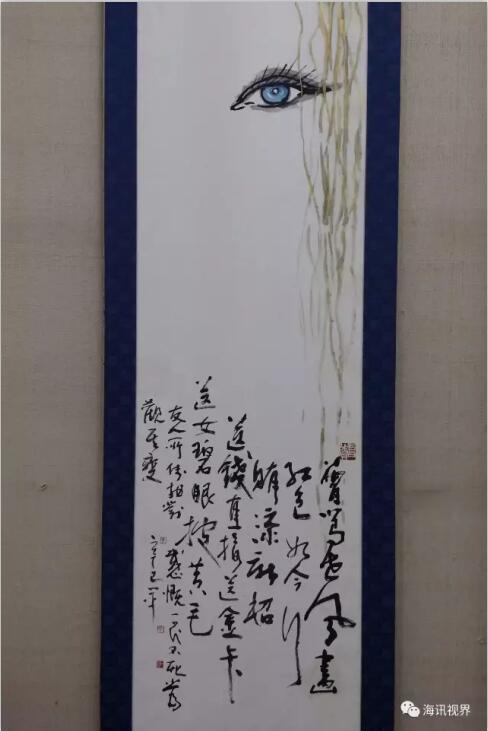

年前笔者在加拿大蒙特利尔画家张颂南处见到一幅画——《不怕鬼的故事——恩师侯一民像》。

画中人目光炯炯,白发苍苍,额头宽阔,神态安祥,让人心底油生敬意。老人身后还有三幅“画中画”,都是侯先生作品,第一幅是漫画《人小鬼大》,显然有针砭时弊之意;第二幅名为《午驴》,看似在拿自己的属相马自嘲,还有半截画面是中国传统花卉,则反映出艺术家对大自然和美好的无限向往。

这幅油画气场宏大,绝非一般人物肖像可比。果然,张颂南老师说这是他新近完成的作品,画中人是他在中央美院读研时的导师侯一民先生。

张老师以画家特有的功力,向记者素描了几桩恩师的往事,一个“不怕鬼”的人物从画中疾步迈出,形象鲜明生动。

我当即请张老师帮我联系采访,张老师面有难色,说侯老一般不接受媒体采访,而写好侯老师也不是一件容易的事情。

我恳请让我以个人的名义,以晚辈的身份去求教,我想问他,在“人小鬼大”的世道,需要如何保持定力,才能抵制魑魅魍魉?我也想透过老艺术家身上功成名就的光环,去接触一个有血有肉的人,去感受一颗赤诚坦荡的心。唯有见人见事,才能把他的传奇同历史、政治、艺术和人生所面对的种种课题有机地交集。

终于,两位前辈都被我打动。2014年10月9日下午,笔者如愿以偿,见到了侯一民先生。

将近四个小时的参访,侯老的幽默谈吐使我们如沐春风,侯老的艺术成就令我们叹腕折服,然而,最让我们震撼的是他那浸入血液的忧民情怀和坚不可摧的信仰力量。

这篇文章三年前就已完成了初稿,打磨至今才拿出来与朋友分享,因为我希望自己可以更准确地传达侯老身上所体现的中国知识分子“位卑未敢忘忧国”的优秀品格,可以更清晰地告诉读者我最真实的感受:一次不寻常的拜访,让我真切认识到,什么叫“不失去自信力的中国人”,什么人称得上“中国的脊梁”。

“中国也不能亡在文化上”

进门递上张颂南老师的“介绍信”,随即展开张老师的作品。侯老先生凝视片刻,平静地说:“见鬼了!”

这耐人寻味的评语,那眉梢眼角的慈祥,既是豁达、幽默的长者风范,也是对爱徒的肯定和激赏。我们还没来得及“毕恭毕敬”,便在强忍不住的大笑声中,被老人的魅力瞬间俘虏。

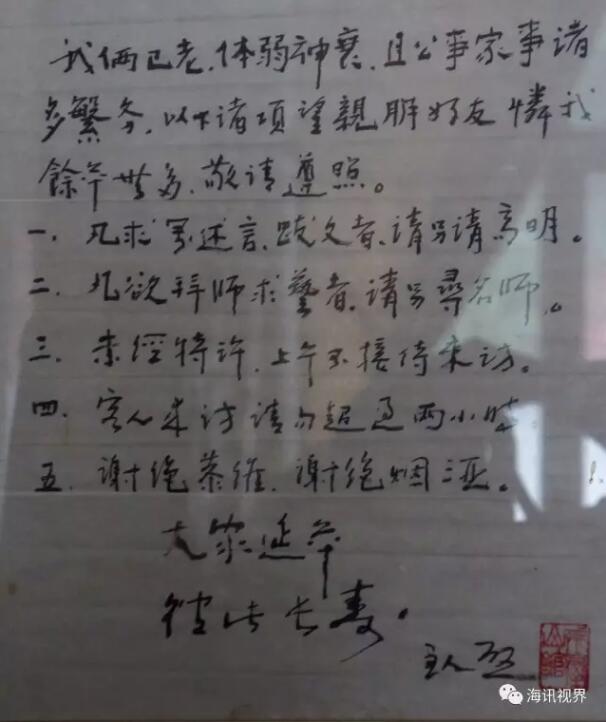

侯先生的门厅墙上贴着一则“访客须知”,除了谢绝恭维和烟酒之外,还明文规定会见时间不得超过两个小时。

“客人来访请勿超过两小时”

刚刚解除了拘谨的笔者意识到分秒必争,赶紧直奔主题:据我了解,您14岁革命18岁入党,你承接过国家级别的艺术项目,你当过中央美院院级的领导,可您也因刚正不阿,吃亏不少,特别是文革被整,受尽折磨……是什么素养教会您把各种角色都完美地演绎,让您对自己的信仰六十年风吹雨打不动摇?

侯老没有马上回答,他让助手先带我们去参观他和夫人邓澍先生的博物馆去感受一下。这是我迄今为止见过的藏品最为丰富的私人博物馆。馆内不光陈列着侯先生和邓先生各时期、各种类的艺术精品(许多是复件,原件在国家博物馆),还有上下数千年的珍贵历史文物。

180米长卷《抗震壮歌》

待重新入座,侯老缓缓说道:“一直忙,从来没想过自己到底是怎么回事,也没时间把自己的一生整理一下。你刚才的问题都涉及到一个人对自己的信仰是否坚定。我认为,坚定,正是共产党人的特质,否则他就是假共产党,就不合格。如果因为个人受了难,就动摇对党的信仰,那就不是真正的共产党员。我顽固至今,死不悔改,这是流淌在血液中的基因。从来没有任何东西约束我,也没人拉着拽着我非坚定不行,我是有名的‘钉子户’……

“信仰这个东西勉强不得,但你让我说共产主义到底是什么样,我也说不太清楚,我不是社会学家,也不是搞理论的,我只知道中国要强,我们的民族传统不能断送,老百姓的日子要越过越好,中国人要有起码的自尊,中国的文化要延续。这些想法让我总有一种使命感和责任感。反正中国不能亡!不能亡在战场上,也不能亡在文化上。”

《逐日图》(1999,17m×2.4m)

“著名画家侯一民,以拓印新法熔中西画艺於一炉,据此创造了巨幅《逐日图》。绝大笔力,绝大胆识,真足以惊天地而泣鬼神。”

原人民教育出版社副总编辑刘征观后深受感动,为作《逐日图歌》。

“三个因素成就了现在的我”

侯老的开场白语调缓慢,从容淡定,我却感到一股凛然正气扑面而来,直指人心。

沉静了几秒钟后他接着说:“你让我说怎样才能实现这个目标,我也很模糊,也觉得很曲折,有很多的未知数,也面临很多想不到的困难和挫折。我入党时对未来的曲折性真的估计不足,一下子几十年就过去了。

“你问我怎么就成了这个样子,我往回倒了一下,我觉得有三个因素,第一,是中国传统文化的熏陶。我从十几岁就开始收藏古代文物,慢慢积累,中国文物的博大精深铸就了我对中国传统文化的爱,而中国传统文化最精华的部分就是忧国忧民。一个人在少年时代打下的烙印是深入骨髓的,我在(北京)八中上学期间受到的影响最大。我的老师是齐白石的弟子,桐城派传人,他白天给我们上课,晚上让我们到他那里,逼着我们背古诗古词。课堂上学的很多东西都忘光了,但是这种诗词,特别是杜甫的长诗我到现在还能从头到尾通篇背诵,对我的人生观影响极大。‘车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥……’”说着说着,侯老滔滔不绝地背诵起《兵车行》来。

“我这人是没法背叛党、国家和民族的。”全文背诵完杜甫诗歌,侯老语气深沉地说。

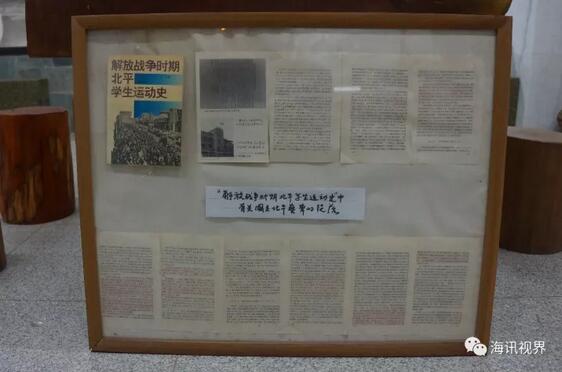

“第二点,是受家庭影响,很早参加学运,成为进步青年。我老家在河北高密,童年时家里是地主,有钱,我祖父来北京开布店,当时北京的几家大布店都是我家族的,可是日本鬼子来了后一切都变了。我家住东城根一个小胡同,离家不远有个粥棚,穷人就靠一碗粥活命。我在家门口就见过六个饿死的人。一次去上小学校的路上,还无缘无故被日本孩子打了一顿……年轻人的思想是一个书桌、一个画室关不住的,每个人都在想着下一步怎么走。中学时我们都只有十四五岁,就开始研究托洛斯基理论、马克思理论,也有崇拜希特勒的,也有传播基督教的,经常开展大辩论。抗战胜利那会儿我们对共产党还不了解,我和同学们怀着极大的热情站在大街上欢迎国民党的空挺部队来接收北平。可是来的却是个贪污犯,汉奸变成了接收大员,这让我们非常气愤,忍无可忍。后来发生了美国兵在东单强奸北大女生的沈崇事件,国民党的大镇压使我的政治立场越来越明朗,我还因参加学运被勒令退学。后来我才知道我的哥哥是中共安新县委书记、冀中民运部长,他在白洋淀抗击日寇时被叛徒出卖,战斗到最后壮烈牺牲。我的外祖父是被日寇用刺刀挑死的,我的伯父也死于日寇,我的伯父叔父都是共产党员。1946年我因为喜欢画画考入国立北平艺术专科学校,47年加入地下联盟,48年加入共产党,49年担任支部书记,为建立新中国走上了革命道路。那时候,我们中的大多数都不是穷苦出身,但我们看到了世界上有不平等,穷富差别大,而且越来越大。我们追求共同富裕,反对政府腐败。我19岁就成为一个关系到几十人生命的人,假如我叛变,这些人就完了。这段实际斗争经历锻炼了我的意志。

“还有一点”,侯老补充说:“历次政治运动的磨难练就了我的理解和宽容。很多当年整过我的人现在都是好朋友。”

“我们就靠着这个信念,自己疗伤、成长”

侯老写过一部回忆文革的《梦魇十二年》。他说:“许多老人不愿再谈‘文革’,更不愿谈这十年中受辱的细节……但这一段历史如果就此淹没,实在是失却了一份最珍贵的历史教材。现在的年轻人早已不能想象当时的一切,甚至,你如实的讲给他们听,他们也会觉得是荒诞无稽的神话……我真的是抱着对历史的理解与原谅在回想过去,我希望这段历史教训成为我们的财富……

“我当年入党时只读了几本理论书:辩证唯物论、政治经济学、艾思奇的大众哲学,对我将来要走什么道路有很大的影响。虽然一进城毛主席就说过‘夺取政权只是万里长征走完了第一步’,但我真的没想到这条路会走得那么艰难,那么复杂。”老人说。“革命时期我对被捕、严刑拷打、流血牺牲都有思想准备,却没料到这种事竟会发生在胜利之后。反右运动,美术界完全是冤屈的,40个老党员被开除党籍,70人被划成右派,替这些人说话的也都被划成右派,我也遭到审查……”

文革初期侯老的父亲被红卫兵打死,他的弟弟妹妹都受到连累,他和邓澍这两个10来岁就参加了革命的老党员被扣上“反革命”的帽子惨遭酷刑……

“在那些难熬的日日夜夜,我无法入睡,因为全身上下任何一处只要一挨地面就痛得钻心,我只好把被子卷成两个卷儿,忍着剧痛把自己悬空支起来……挨打挨多了之后就不是一般的痛法了,因为肉已经死了,凝成了一个个死肉疙瘩,背上像背了一个大铁锅,棍子打上去沉沉的、木木的……六根木棍都打折了,第七根换成了桃木的……我全身紫黑,像紫檀家具;内脏出血,大小便都是黑色;头发轻轻一抓就下来一把,扶着墙才能勉强站起来,两条腿肿得比原来粗了一倍,还不许躺下,淤血从身上慢慢向下流,流至脚腕……”如今,半个世纪过去了,侯老的身上还留着难以被肌肤吸收的片片血痕。

侯夫人邓澍为应付每天的毒打,在七八月酷暑也把所有的衣服,包括棉衣,全部垫在要挨打的部位,“她作为我的陪绑,被两个人对着打,一个人从教室的这头打过去,另一个再从那一头打过来……”这位16岁坐过日本宪兵队大牢,遭过日本鬼子毒打、灌凉水的坚强女性,被她当年想要解放的“人”打掉了七颗牙,打成了血崩症……

这些惨不忍睹的画面,每每让笔者泪流满面,不忍复述。

事实上,侯一民并非没有逃离苦海的选择,用他自己的话说,“自杀,是最简单、最舒服的解脱。那些折磨我的人似乎也希望我自杀,他们故意在关我的屋子里留下电源、刀子这些东西。”可是侯一民不能自杀,“因为如果我死了,不知道有多少人要蒙受不白之冤。”

当时身陷囹圄的侯一民,必须经常接待其他单位的人来搞“外调”。由于他是解放前“艺专”地下党的书记,他需要为所有“艺专”的人作证。“我自己是‘反革命’,可是我要证明其他人不是反革命。真是离奇的荒谬!”

面对炼狱式的逼供,侯一民咬紧牙关,拒不承认“艺专”党组织是“特务党”。“当时有的人经不住肉体折磨,采取先承认,图日后翻案的对策,这确实也是一招。可是我不能呀!如果我承认了‘特务党’,那么我领导下的40多人就都会完蛋。我没有权利这样做!”

正是这种为他人的利益着想,对党的事业负责的信念,支撑着侯一民挺过了那些不正常的年头。

“你就没有怨气吗?”我问。

“没有怨气。作为共产党人,这是应该的。”

“您和亲人被搞成这样,您就没有怀疑过自己的信仰吗?”

“没有怀疑过。说到我们党这些年的挫折,确实是我们当初没有预料到的,特别是左的东西。那以后会不会还有更大的艰难?也许还会有新的艰难,新的曲折,那我们要怎么办?现在我们是相当担忧的,中国将来靠什么?难道靠再来一个民进党?我相信,只要我们党还有自己的再生能力,还有能力自我调整,希望就在。我们就靠着这个信念,自己疗伤、成长。”

“这些年我最关注的是后代的灵魂塑造和信仰的培养”

侯老说:“我非常关心国际动向,每天看电视看到半夜12点。美国就那么好吗?他们为了财团的利益,把中东搞得那么烂!这些年我最关注的一点就是关于我们后代的灵魂塑造和信仰的培养、理想的培养,每次开会都谈。不管你鼓吹多党制,还是三权分立,我自己是不会动摇的。我们的体制确实存在问题,还有是治标还是治本的问题等等,有的问题还挺严重。但是,中国有中国的特点,中国有再生的能力。我还找不到一种力量,能组织起一个新党来。所以,我现在还是共产党。因为,所谓信仰,就是一种理想,假如有人朝着这个理想的反面走,那我就要反对了。我不是没头脑的人,我这个忠不是愚忠,我这是一种信仰。愚忠有什么用呢?你比干把心都掏出来了,纣王还是要杀你,你对纣王还抱什么希望呢?我的忠是对人民的忠,只要共产党的基本性质还是代表人民的,我就不会叛变。”

说到比干,笔者谈起院子里侯老新创作的青铜壁画《千秋一问》。侯老在这幅作品中塑造了从古到今被残害的忠臣,中间最大的一幅是“车裂商鞅”。侯老说:“商鞅是秦代伟大的改革家,秦之所以能统一六国,商鞅功不可没,可他结果被秦始皇车裂而死……”商鞅的两边是“比干刨心”、“屈原遭谗”、“岳飞就诛”、“诱杀韩信”,侯老逐一解说。四幅画再向两边延伸,画面小了,变成了六个头像,侯老继续宣讲,一直讲到明朝袁崇焕。

我问侯老:这“千秋一问”,是问向何人?

侯老说:“问向以后的掌权人。若不吸取这些历史教训,不提高警惕,难道要让这样的事情在后面的千秋继续发生?”

我说,您的作品,我总能感到一种亘古不变的人性之美……侯老打断我说:“对我来讲,人性和党性是一回事,这回事就是我们中华民族要延续,中国人民要过好日子,中国文化要传承发扬,这是我一辈子的责任,如果背叛了这件事,那我活着还有什么意义?现在有些党员不愿再继续承担自己的责任了,只想过好自己的日子,这种人比较多,至死坚持战斗的比较少,我属于后者。我管自己叫‘泡沫剂’,历史叫大波涛。波涛带动了波浪、带动了涟漪,也带动了泡沫,我不过是其中的一个泡沫。我可能转瞬即逝,也可能有过瞬间的光彩,但我既然是这个大运动的泡沫,就要发挥推波助澜的作用。我的老校长曾经说过一句话,对我影响很大。他说:共产党不是好人,是战士。他的意思是说共产党员不要做老好人,要做战士。战士,只要有生命在,就要有信仰,有信仰就要为之战斗,说白了就是要干活儿!所以到现在我还教着一班学生,还主持两个展览,还管着北京的地铁(北京地铁六号线是在侯老的主持下设计和制作的),还管着……每天都有干不完的活儿,忙得不可开交,过两天还要去外地开会……”

侯老接着说:“现在习近平主席号召中小学恢复古典诗词的教育,很有意义。你让学生比去吧,哪个国家的诗词能比得上中国?哪个民族的历史比得上中华民族?”

这种强烈的文化自信,让84岁的侯老目光坚定,神采飞扬;让他把自家后院变成宣传中国文化的阵地和课堂,他还在门口挂了两块牌匾,一个是“中央美术学院党校培训基地”,一个是“中央美术学院关心下一代工作委员会教育基地”。他的助手说,侯老常在这里组织活动,让青年学子在学习艺术技能的同时接受爱国主义的熏陶和培养。

不知不觉,拜访时间大大超过了规定,我们恋恋不舍,起身告辞。一行三人没有事先约定便站成一排,向侯老深鞠一躬,好像唯有这生疏已久的老派礼节才能表达我们无上的尊敬。

2014年10月初稿于北京

2017年10月定稿于蒙特利尔

侯一民先生部分作品

大型油画《毛主席与安源矿工》局部

大型油画《刘少奇与安源矿工》局部

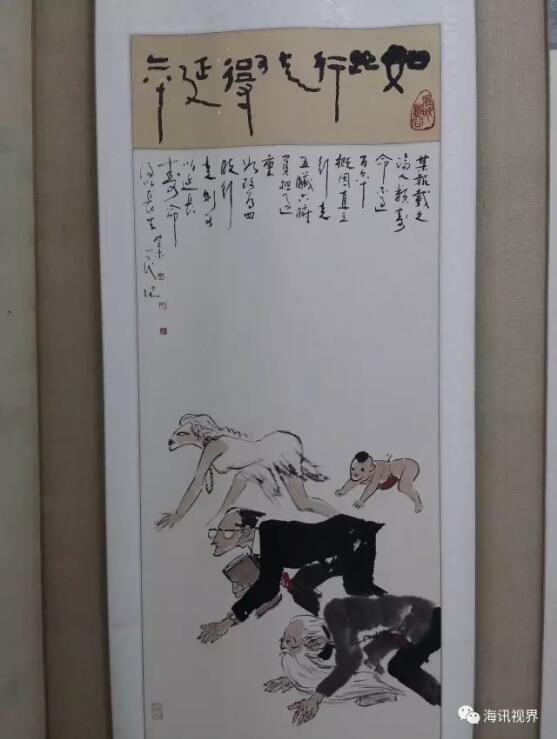

“如此行走可得延年”

大师近期雕塑“在祖宗头上拉屎的儿孙”

大师近期雕塑“喜欢钻地沟的作者”

大师近期雕塑“把简单问题复杂化的人”